Science重磅發布!3D打印助力解決鈣鈦礦太陽能電池量產難題!

2025年5月,來自杭州微導納米科技有限公司、浙江科技學院土木工程與建筑學院、浙江大學光電科學與工程學院等機構的科研人員在Science上發表了一項突破性研究,題目為3D laminar flow–assisted crystallization of perovskitesfor square meter–sized solar modules,展示了利用3D打印技術優化鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)大規模制造工藝的創新方法。研究人員通過設計并3D打印一種新型的層流空氣干燥器(LAD),成功解決了大面積鈣鈦礦薄膜均勻結晶的難題,推動了高效、穩定的平方米級鈣鈦礦太陽能組件的商業化生產。

研究背景

鈣鈦礦太陽能電池因卓越的光電轉換效率、低廉的原材料成本以及相對簡易的制造工藝,被廣泛認為是極具潛力的新一代光伏技術。實驗室級別的小面積鈣鈦礦太陽能電池效率已突破26%,且穩定性持續提升。然而,將實驗室成果轉化為大規模工業生產面臨諸多挑戰,其中核心的難題之一在于如何在大面積基底上快速且均勻地制備高質量的鈣鈦礦薄膜?

△(A-C) 鈣鈦礦薄膜形成過程中使用的工藝:狹縫涂布 (A)、層流空氣干燥 (LAD) (B) 和真空退火 (C);(D) 鈣鈦礦太陽能組件(PSM)逐層結構的截面示意圖,包括封裝層;(E) 鈣鈦礦太陽能組件(PSM)的正面照片;(F) 鈣鈦礦太陽能組件(PSM)的電路布局圖,顯示了接線盒和匯流條的位置;(G) 鈣鈦礦太陽能組件(PSM)的背面照片。

目前,實驗室中常用的制備高質量鈣鈦礦薄膜的方法是旋涂法結合反溶劑淬火工藝,但是旋涂法難以適用于大面積(如平方米級)基底的連續生產。針對大面積制備,工業界探索了包括氮氣刀干燥和真空閃蒸在內的多種氣流輔助干燥技術。氮氣刀提供的一維氣流難以保證大面積薄膜干燥的均勻性,而真空閃蒸提供的二維氣流雖然均勻性較好,但其作用時間短暫,難以有效去除高沸點溶劑,且這些方法在超大面積(通常大于6500平方厘米)商業化生產中的應用仍受限。

△鈣鈦礦薄膜的形成與太陽能電池性能

研究內容:3D打印層流空氣干燥器(LAD)的創新設計與應用

為克服上述挑戰,研究團隊創新性地提出并利用3D打印技術制造了一種“層流空氣干燥器”(Laminar Air Dryer, LAD),旨在模擬旋涂過程中的均勻對流干燥環境,通過產生高度均勻的層流,促進鈣鈦礦前驅體溶液中的溶劑在整個薄膜表面快速、均一地揮發,從而實現高質量鈣鈦礦晶體的形成。

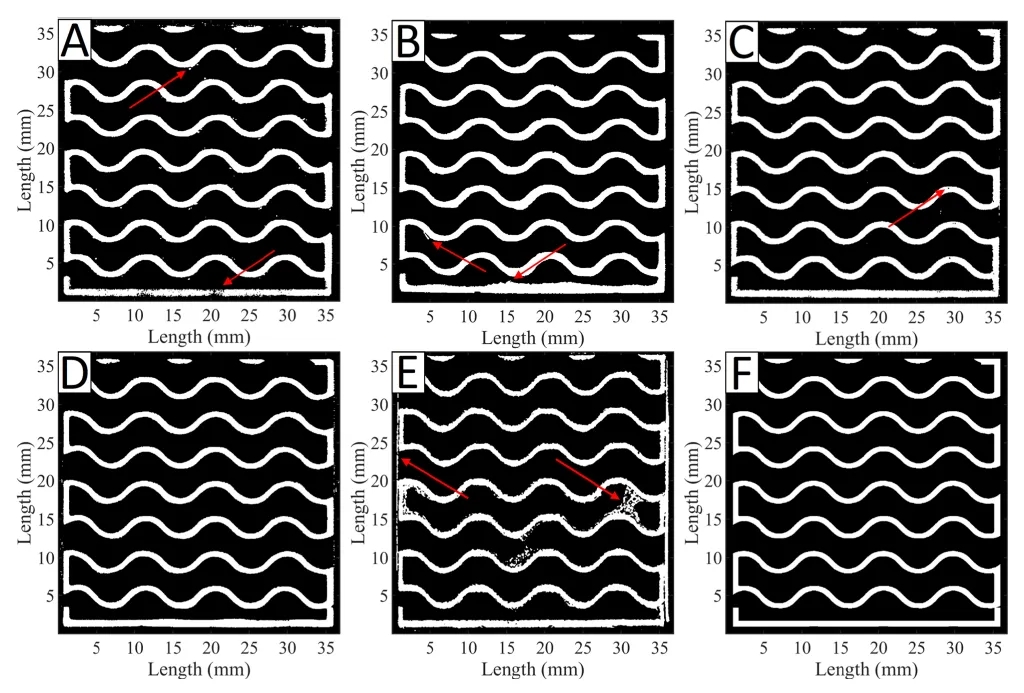

△三種LAD結構設計的仿真優化

LAD結構優化:

研究團隊利用計算流體動力學(CFD)模擬,對LAD的內部結構進行了優化設計,并3D打印了三種不同幾何構型的模型進行對比研究:

●LAD 1 (金字塔形): 底部為矩形開口,四壁為直角轉折并向上逐漸收窄。模擬與實驗均表明,該結構易在薄膜表面形成“X”形低氣流區域,導致干燥不均。

●LAD 3 (漏斗形): 底部為圓形開口,單壁呈弧形。模擬與實驗顯示,該結構易在薄膜中心區域形成氣流停滯區,影響中心區域的干燥效果。

●LAD 2 (波紋管形): 底部為矩形開口,四壁間采用圓角過渡,且向上收窄程度更大。CFD模擬顯示,此結構能有效平衡直接氣流與循環氣流,在整個薄膜表面形成最均勻的氣流分布。實驗結果也證實,采用LAD 2干燥的薄膜顏色均勻、表面光潔、厚度均一性最佳。

最終,經過結構優化的LAD 2被集成到狹縫涂布生產線中,用于后續的鈣鈦礦太陽能組件制造。

研究結果:LAD技術在鈣鈦礦太陽能組件制造中的顯著優勢

●提升薄膜質量與器件穩定性

傅里葉變換紅外光譜(FTIR)分析表明,與真空閃蒸法相比,LAD處理的鈣鈦礦薄膜中殘留溶劑(如DMF和DMSO)含量顯著降低,薄膜缺陷密度更低。在紫外光老化測試中,經LAD處理的太陽能組件在老化1000小時后仍保持98.2%的初始功率,遠高于真空閃蒸處理組件的70.7%。電致發光成像也顯示LAD處理的組件暗點數量更少,表明其具有更優的長期運行穩定性。

●增強工藝兼容性與靈活性

LAD的氣流強度和干燥時間均可調,能夠有效處理含有高沸點溶劑或復雜添加劑的鈣鈦礦前驅體溶液,展現了良好的工藝窗口和對不同鈣鈦礦配方的兼容性。

●實現平方米級組件的高效穩定生產

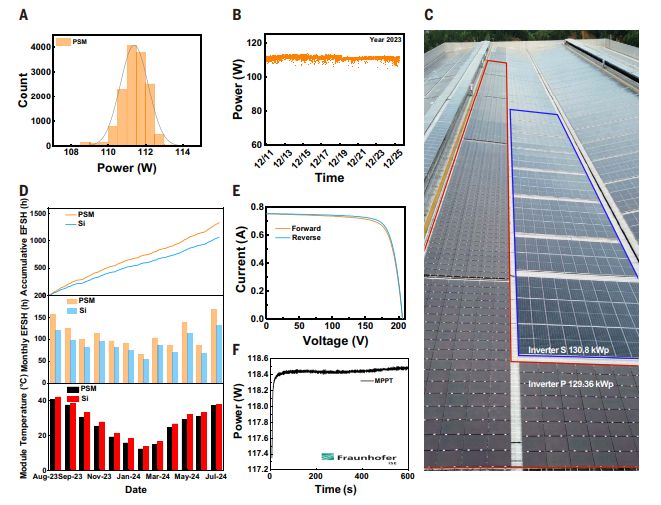

研究團隊將LAD技術與狹縫涂布技術相結合,成功實現了平方米級鈣鈦礦太陽能組件(PSMs)的連續化、規模化生產。在為期15天的中試生產中,共制造了14527塊鈣鈦礦太陽能組件,平均功率輸出達到111.4瓦(對應效率14.1%),且98.5%的組件功率波動控制在平均值的±2.5%以內,展現了優異的生產一致性。其中,最大面積的組件達到7906平方厘米,認證效率高達15.0%(功率118瓦),并成功通過了IEC 61215標準中的熱循環、濕凍和濕熱三項關鍵可靠性測試,證明了其商業化潛力。

△本項目所用鈣鈦礦太陽能組件(PSM)在標準測試條件(STC)下的工廠內功率輸出數據、屋頂光伏(PV)系統以等效滿日照小時(EFSH)計的能量產出,以及組件性能概覽

●優異的實際發電性能

為了評估LAD技術生產的鈣鈦礦太陽能組件在實際應用中的表現,研究團隊在中國衢州的一個屋頂分布式光伏系統中安裝了總計523.8千瓦峰值功率的鈣鈦礦組件,并與同一地點的硅基太陽能組件(總計4893千瓦峰值功率)進行了為期一年的并行發電性能對比。結果顯示,在實際運行條件下,單位裝機容量的鈣鈦礦太陽能組件年發電量比硅基太陽能組件高出29%。經過一年運行,該批鈣鈦礦組件的功率衰減率低于2%,初步估算的T90壽命(功率衰減至初始值90%的時間)可達9年。

研究展望與意義

研究使用3D打印技術制造關鍵工藝部件,成功解決了鈣鈦礦太陽能電池大規模生產中的核心技術瓶頸,為平方米級高效、穩定鈣鈦礦太陽能組件的商業化生產提供了切實可行的解決方案。LAD技術的引入,不僅顯著提升了鈣鈦礦薄膜的質量和器件的穩定性,還展示了其在實際應用中優于傳統硅基太陽能的發電潛力。

3D打印在推動新興光伏技術發展中發揮了重要作用,為鈣鈦礦太陽能技術的產業化進程注入了強勁動力。隨著技術的進一步成熟和成本的持續優化,以LAD為代表的創新制造方法有望加速鈣鈦礦太陽能電池在全球清潔能源領域的廣泛應用,為實現碳中和目標貢獻重要力量。

原文鏈接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.adt5001

(責任編輯:admin)

一塊磚也能改變世界?邁阿

一塊磚也能改變世界?邁阿 很有創意!國外新型3D打印

很有創意!國外新型3D打印 世界最高3D打印建筑Tor Al

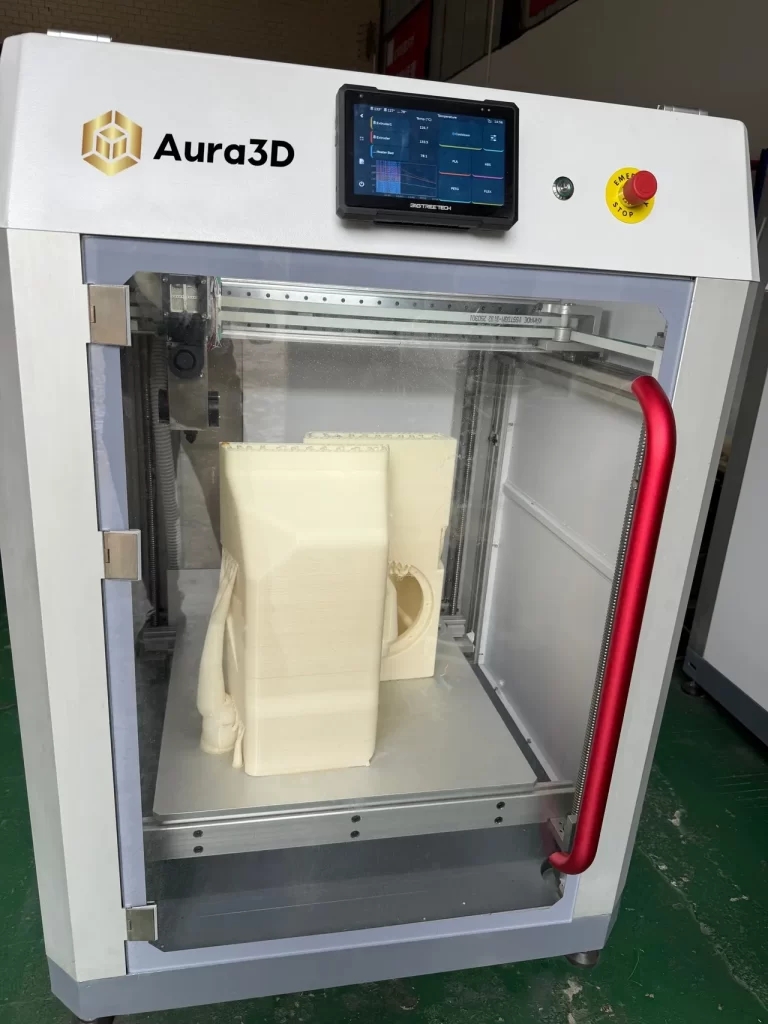

世界最高3D打印建筑Tor Al Aura3D采用3D打印技術生產

Aura3D采用3D打印技術生產 英國原子能管理局聯手King

英國原子能管理局聯手King 普惠公司推出新的

普惠公司推出新的 得克薩斯州將建成

得克薩斯州將建成 美軍推進遠程3D混

美軍推進遠程3D混 3D打印的熱交換器

3D打印的熱交換器 3D打印實現外固定

3D打印實現外固定 哥倫比亞大學采用

哥倫比亞大學采用