納米級3D打印,國內在雙光子聚合技術領域的最新進展

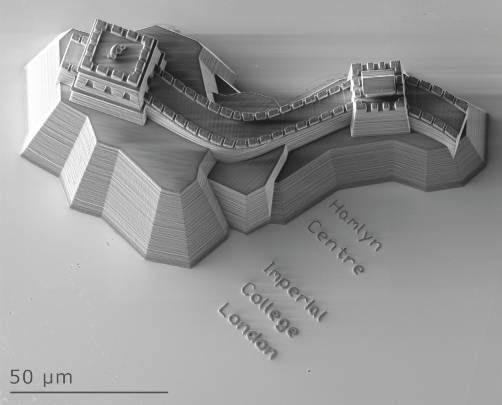

雙光子聚合技術(2PP)是一種“納米光學”3D打印方法,類似于光固化快速成型技術,未來學家 Christopher Barnatt認為這種技術未來可能會成為主流3D打印形式。國際上,維也納科技大學的科學家們一致致力于提高感光性樹脂性能和成像技術。而英國帝國理工學院還通過德國的Nanoscribe設備打印出只有100微米長的中國長城模型贈送給習主席。

NanoScribe這樣的雙光子聚合技術潛在的應用范圍和影響力是很特殊的。其應用領域包括:

光子學 (Photonics):光子晶體、超穎材料、激光分布回饋術(DFB Lasers) 光子共振環、繞射光學

微光子學 (Micro Optics):微光學器件、整合型光學

微流道技術 (Micro Fluidics):生醫芯片系統、物質研究開發與分析、三維基礎結構 與 微流道通路

生命科學 (Life Sciences):細胞外數組結構、干細胞分離術、細胞成長研究、細胞遷移研究、組織工程

納米與微米工藝 (Nano- and Microtechnology):超細分辨率光學掩膜、壁虎與蓮花效應分析

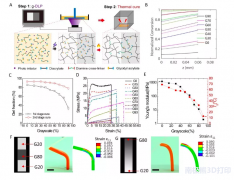

雙光子聚合技術的原理是通過使用“飛秒脈沖激光”選擇性固化感光樹脂。聽起來似乎像光固化快速成型,區別在于雙光子聚合技術能夠實現的最小層厚和X-Y軸分辨率均在100納米和200納米之間。換句話說2PP 3D打印技術比傳統光固化成型技術精確度高了幾百倍,打印出來的東西比細菌還小。鏡子的移動是2PP技術的一大核心,通過鏡子來引導的激光必須十分精準,而鏡子在打印過程中處于不斷運動的狀態中,所以運動頻率必須要調整得十 分精準。

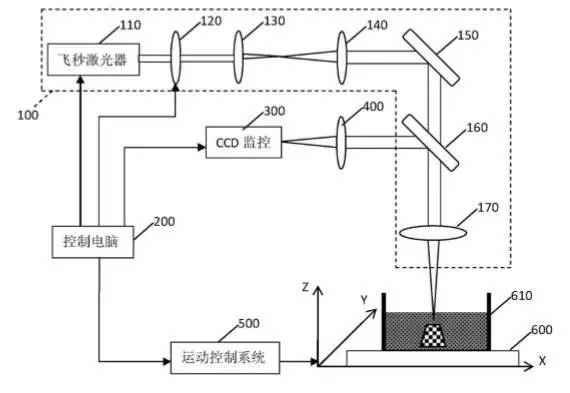

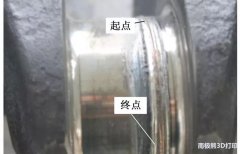

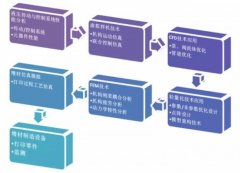

在國內,據中國3D打印網的市場研究結果,從事雙光子聚合技術研究的代表機構是清華大學深圳研究生院。如下圖所示,清華大學深圳研究院的設備特征在于:飛秒激光脈沖系統的光路上還具有反射鏡和擴束鏡,從飛秒激光器到物鏡,光路開關、衰減片、擴束鏡、反射鏡、分色鏡順次設置;打印中,飛秒激光器產生雙光子激光,經過光路開關、衰減片、擴束鏡、反射鏡和物鏡將激光聚焦,來使光敏樹脂交聯。

與國外所采用的嵌入到樹脂內的“引發劑”分子類似,清華大學深圳研究院所使用的光敏樹脂中的光敏劑在光子強度高的焦點處才產生雙光子聚合。相對于普通的SLA3D打印光聚合采用紫外波長的激光(250-400nm),光子能量高,光經過的地方均發生聚合,清華大學深圳研究院的雙光子聚合采用近紅外波長(600-1000nm)的激光,近紅外波長光子能量低,線性吸收及瑞利散射小,在介質中穿透性高,引發劑或光敏劑在光子強度高的焦點處才會產生雙光子聚合,進而引發液態樹脂發生聚合而固化。

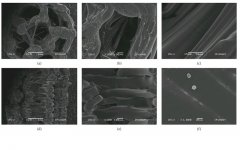

另外,相比于傳統的單光子聚合的SLA 3D打印機技術,由于材料的雙光子吸收速率與入射光功率密度的平方成正比,材料被激發的速率在遠離焦點的方向衰減的更為迅速,因此,由雙光子吸收引發的光化學反應將被局限在光功率密度很高的焦點周圍極小的區域內,光束途經的其它部分幾乎不受影響。值得一提的是如此微小的產品打印采用的模型切片軟件也是特殊的,清華大學深圳研究院采用模型切片軟件Cura,Skeinforge和Ferry等,在切片的過程中,可以通過調節層高,光斑直徑,來對應于打印的精度,得到合適的打印路徑。

為了讓雙光子聚合3D打印機達到微納尺度的加工精度。清華大學深圳研究院進一步將所有的設備安裝在主動去震平臺上,以保證絕對的精度和穩定。通過超高精度的滑臺和超高精度的雙光子聚合范圍相互匹配,實現了高精度的打印。在3D打印領域的一個有趣現象是,當國外出現一種技術苗頭的時候,基本上國內很快就會有類似的技術對標國外的技術。這些國內的技術通常出現在高校,這使得從實驗室走向市場化的過程變得尤為重要。而關于技術轉化的后續進展,中國3D打印網會持續保持關注。

(責任編輯:admin)

納米纖維涂層管狀支架骨再

納米纖維涂層管狀支架骨再 中美合作團隊《Science》

中美合作團隊《Science》 內燃機增材再制造修復技術

內燃機增材再制造修復技術 高性能金屬激光增材制造裝

高性能金屬激光增材制造裝 西安交大與哈佛大學合作研

西安交大與哈佛大學合作研 仿真技術與3D打印推動液壓

仿真技術與3D打印推動液壓 科學家使用超聲波

科學家使用超聲波